SUELOS SOSTENIBLES EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO

Los suelos son el segundo mayor reservorio de carbono de la Tierra, después de los océanos; una pequeña variación en las existencias de carbono orgánico del suelo puede provocar cambios importantes en los niveles de CO2 de la atmósfera (Chappell, Baldock y Sanderman, 2015).

La agricultura, la actividad forestal y otros usos de la tierra, tales como la conversión de los bosques para la producción de pastos o cultivos, son responsables de aproximadamente el 21% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, la mayor parte de las emisiones de metano y óxido nitroso son atribuibles a las prácticas agrícolas.

Adicionalmente, en el cambio del uso del suelo se generan emisiones cuando la biomasa se extrae de las selvas, se quema o se deja descomponer en el sitio de extracción. Si por el contrario, ocurren sucesiones naturales en terrenos dedicados a cultivos o pastizales, se favorece la captura de CO2 (Chaparro et al.,2001). Por lo tanto, la deforestación se ha convertido en uno de los principales promotores de la alteración de los ciclos del carbono y el nitrógeno, y por ende de las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera [1].

La habilidad de algunos sistemas para retener nitrógeno atmosférico, se asocia con el tipo de vegetación, el estado sucesional, la historia del uso de la tierra, la topografía y las condiciones edáficas (Small y McCarthy, 2005). Sin embargo las actividades antrópicas que han modificado el paisaje a gran escala, entre las cuales se encuentra la agricultura y la ganadería, han aumentado el nitrógeno al interior de los ecosistemas, generando pérdidas de aniones y cationes del suelo, procesos de acidificación e incremento en la salida de nitrógeno a sistemas acuáticos (Baer et al., 2006). Según Enquete (1994, citado por Ahlgrimm, 1996), la fertilización mineral, la aplicación de estiércol, la fijación biológica de nitrógeno y la deposición de N atmosférico, genera excesos de este elemento en el suelo, que se pierden principalmente por infiltración a las aguas subterráneas en forma de nitratos, otra cantidad considerable escapa a la atmósfera en forma de amoniaco y en menor proporción se pierden por procesos de desnitrificación (N2 gaseoso) [1].

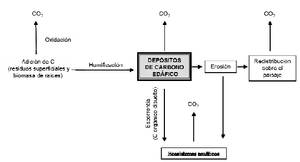

Respecto al ciclo del carbono, la mayoría de este elemento entra a los ecosistemas vía fotosíntesis, los depósitos de carbono orgánico en el suelo representan un equilibrio dinámico de pérdidas y ganancias que se afectan por procesos erosivos, oxidación, humificación y escorrentía, como se puede ver en la figura 1, razón por la cual, el secuestro de carbono se da principalmente en aquellos sistemas que aportan altas cantidades de biomasa, mejoran la estructura del suelo, aumentan la actividad y la diversidad de fauna edáfica y propician mecanismos de ciclaje (Lal, 2004a)

La capacidad del suelo para retener el carbono puede mantenerse y mejorarse mediante prácticas agrícolas que también restauren la salud y la fertilidad de los suelos con miras a la producción agrícola. El hecho de favorecer la gestión sostenible de los suelos reporta, por tanto, múltiples beneficios: aumenta la productividad, impulsa la adaptación al cambio climático, la fijación de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (FAO y Grupo técnico intergubernamental sobre los suelos [GTIS], 2015).

Figura 1. Procesos que afectan el almacenamiento de carbono en el suelo. Fuente: [1] Para aprovechar el potencial de fijación de carbono del suelo, es necesario fomentar la gestión sostenible de los suelos como un sistema con una gama de funciones que ofrece múltiples servicios ecosistémicos (FAO y GTIS, 2015).

Este documento tiene como objetivo analizar la dinámica de los ecosistemas terrestres colombianos, respecto a su estado de conservación, usos y degradación, teniendo en cuenta la coyuntura política del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc-EP, y los mecanismos que este presenta para garantizar el uso sostenible del territorio colombiano.

I. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

La restauración ecológica es la serie de actividades encaminadas al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido como resultado directo o indirecto de las actividades del hombre (SER, 2004) [2].

Es una actividad intencional que interrumpe los procesos responsables de la degradación, elimina las barreras bióticas y abióticas a la recuperación del ecosistema, e inicia o acelera la sucesión ecológica a través del establecimiento de propágulos de las especies del ecosistema de referencia. Este es el ideal que se busca obtener y se puede recrear a partir del ecosistema que se encontraba en ese sitio previo a la degradación, de un ecosistema actual equivalente al que existía en ese sitio o de un ecosistema con elementos mínimos que recuperen uno o más servicios ecosistémicos críticos. El objetivo final de la restauración ecológica es recuperar los atributos esenciales que definen el ecosistema y le dan su identidad y que influyen la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos que este provee [3].

La transformación de los ecosistemas en Colombia, ha tenido mayor impacto en la zona Andina (bosque húmedo y muy húmedo) y en la zona Caribe (bosque seco), debido a su alta tasa de deforestación y mayor probabilidad de conversión de bosques a sistemas productivos (Etter, 2006). La amenaza sobre la zona Andina es múltiple ya que concentra los mayores niveles de diversidad y endemismo de especies, las fuentes de agua del país y las tres cuartas partes de la población.

Ecosistemas terrestres naturales.

61’886.154 ha.

Ecosistemas terrestres transformados.

31’638.007 ha.

Figura 2. Ecosistemas terrestres naturales y transformados en Colombia Fuente: [11]

La restauración ecológica es reconocida globalmente como una herramienta importante en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, para revertir la degradación ambiental y para moderar el cambio climático, a pesar de ser una disciplina relativamente joven, la restauración ecológica ha avanzado muy rápidamente en el desarrollo de sus fundamentos científicos y sus métodos teóricos y prácticos. Con mucha rapidez se están acumulando casos exitosos de restauración ecológica y Colombia ha estado a la par de esta tendencia demostrando esfuerzos visionarios desde hace varias décadas. Pero esta diversidad de experiencia no ha sido explorada hasta la fecha de forma analítica [4].

De forma más amplia, la restauración ecológica contribuye a la recuperación del capital natural del cual dependen los seres humanos y al aumento en la resiliencia de los ecosistemas. Por lo tanto, la restauración ecológica tiene el potencial de generar beneficios económicos y sociales, estos últimos se relacionan en particular con la recuperación de los valores ambientales entre la población, el restablecimiento del vínculo humano con la naturaleza y el fortalecimiento de las comunidades locales y sus instituciones [3].

Para llevar a cabo esta actividad es preciso conocer (1) la estructura, composición y funcionamiento preexistentes del ecosistema dañado, (2) la magnitud de la perturbación sufrida, y (3) la biota nativa (Primack y Massardo, 2001; SER, 2004). El éxito de esta actividad depende de varios factores ecológicos y humanos, como son: el grado de alteración de la hidrología, la geomorfología y el suelo, la velocidad de recuperación del ecosistema, la capacidad de éste para continuar su desarrollo sin ayuda, la disponibilidad de recursos humanos y financieros, y la voluntad política de los responsables del ecosistema a restaurar (ver Primack y Massardo, 2001) [2].

Actualmente en Colombia, para lograr una exitosa gestión en la generación e implementación de las acciones de restauración que conlleven al mejoramiento de los servicios ecosistémicos se formula en el año 2015 el Plan Nacional de Restauración con un horizonte de 20 años, con seguimiento continuo y evaluaciones periódicas al finalizar cada fase, debido a la complejidad que implican los procesos de restauración.

El Plan Nacional de Restauración es la línea de partida para la inclusión de las diferentes estrategias identificadas (restauración ecológica, rehabilitación y recuperación) como parte del reglamento de los recursos del Sistema General de Regalías y los fondos que lo conforman, el Fondo de Compensación Ambiental - FCA, entre otros que se reglamenten por el Gobierno Nacional, a partir de la priorización que surja en la primera fase de implementación.

De igual manera, será la base metodológica para determinar medidas de compensación en áreas objeto de cambios de uso del suelo en proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o permisos de uso de recursos naturales, incluyendo una reglamentación para el manejo de contingencias que ocurran a lo largo del ciclo de vida de estos proyectos [5].

II. SISTEMAS AGROFORESTALES

En América Latina, uno de los principales cambios del uso de la tierra ha sido la deforestación de bosques para establecer pasturas para la ganadería (Harvey et ál. 2005) y en la actualidad las áreas de pastos continúan incrementando. En Sudamérica, para 1961 existían 418,1 millones de hectáreas de pasturas y, para el 2002, estas áreas habían aumentado a 515,9 millones. El incremento de las áreas de pasturas hace que sea urgente tomar medidas a escalas tanto locales como regionales para buscar estrategias de mitigación de los niveles de CO2 en la atmósfera por parte de los sistemas ganaderos [6].

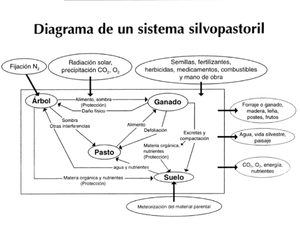

Figura 3. Diagrama simplificado de un sistema silvopastoril. Fuente: [12] Existe evidencia que demuestra que las fincas ganaderas pueden aportar al secuestro de carbono mediante la implementación de sistemas agroforestales; los bosques remanentes, áreas de vegetación secundaria en regeneración, pasturas arboladas y otros usos de la tierra dedicados a labores agrícolas pueden fungir como sumideros de carbono atmosférico (Post y Kwon 2000, Ruiz 2002, Fisher et ál. 2004). Los principales componentes de almacenamiento de carbono en el uso de la tierra son el carbono orgánico del suelo (COS) y en la biomasa arriba del suelo. Se ha estimado que el carbono (C) en la biomasa de los bosques primarios y secundarios varía entre 60 y 230 y entre 25 y 190 t ha-1, respectivamente (Brown et ál. 1997), y que el C en el suelo puede variar entre 60 y 115 t ha-1. Datos reportados de pasturas tropicales en Latinoamérica muestran cómo el establecimiento de pasturas mejoradas logra aumentar los niveles de carbono bajo el suelo. En Brasil, el establecimiento de pasturas mejoradas en áreas deforestadas provocó incrementos en la acumulación de carbono orgánico (De Camargo et ál. 1999). El potencial de los sistemas agroforestales (suelos y biomasa) para almacenar carbono puede variar entre 20 y 204 t ha-1, estando la mayoría de este carbono almacenado en los suelos, pudiendo incluso tener incrementos de C anual que pueden variar entre 1,8 y 5,2 t ha-1 (Ibrahim et ál. 2005) [6].

Restablecer las tierras de pastoreo degradadas y aumentar las existencias de carbono del suelo puede, al mismo tiempo, aumentar la productividad, fomentar la resiliencia a través de la mejora de la humedad del suelo y de la retención de nutrientes, y mejorar los medios de vida en las comunidades de pastores en pequeña escala.

En este sentido, las fincas de productores pequeños y medianos tienen la posibilidad de fomentar los sistemas agroforestales en las fincas mediante la inserción de árboles aislados en potreros, el establecimiento de cercas vivas y el de pasturas mejoradas, así como incentivar la regeneración natural de la vegetación y la conservación de los bosques (Beer et ál. 2003).

Los sistemas agroforestales ofrecen una alternativa sostenible para aumentar la biodiversidad animal y vegetal, y para aumentar los niveles de producción animal con reducida dependencia de los insumos externos. Con ellos se trata de aprovechar las ventajas de varios estratos de la vegetación, como se ha enfatizado desde hace tiempo en el Sudeste Asiático (Nitis et al, 1991) y de mejorar la dieta animal proporcionando una diversidad de alimentos, forrajes, flores y frutos, que permiten al animal variar su dieta y aumentar su nivel de producción, como se muestra en la figura.

Las formas de producción agroforestal son aplicables tanto en ecosistemas frágiles como estables, a escala de campo agrícola, finca, región, a nivel subsistema o comerciales. El objetivo es diversificar la producción, controlar la agricultura migratoria, aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar el nitrógeno atmosférico, reciclar nutrientes, modificar el microclima y optimizar la producción del sistema, respetando el principio de sistema sostenido[7].

Los objetivos de incorporar el componente arbóreo o arbustivo en sistemas ganaderos, pueden ser múltiples y muy diversos. Así, en algunos casos puede ser el incrementar la productividad del recurso suelo y el beneficio neto del sistema en el largo plazo, en otros reducir el riesgo a través de la diversificación de salidas del sistema en el largo plazo, o atenuar los efectos detrimentales del estrés climático sobre las plantas y los animales (Russo 1994; Reynolds 1995). Cabe anotar que algunos de estos propósitos también aplican cuando se incorporan animales en sistemas forestales (Stür y Shelton. 1991).

Entre las opciones de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas se pueden citar:

· Cercas vivas

· Bancos forrajeros de leñosas perennes en callejones

· Árboles y arbustos dispersos en potreros

· Pastoreo en plantaciones de árboles maderables o frutales

· Leñosas perennes sembradas como barreras vivas

· Cortinas rompevientos

La decisión sobre cuáles de estas opciones se implementarán en una finca determinada, será función de diversos factores como: los objetivos que tiene el productor con respecto a las leñosas perennes y a las forrajeras; el tamaño de la finca; su localización topografía; disponibilidad de mano de obra y otros recursos económicos (Pezo e Ibrahim 1996)

En el país entre 30 y 38 hectáreas están dedicadas a la ganadería, es decir, más de 24 millones cabezas de ganado ocupan este espacio, logrando que en cerca de 8 millones de hectáreas se produzca maleza y rastrojos, que deben ser reforestados urgentemente. Por esta razón, fondos internacionales, como el Global Environment Facility –GEF-han brindado asistencia técnica a más de 2.000 ganaderos en 12 departamentos, sembrando bancos de forraje, y árboles maderables como caucho, teniendo en cuenta la zona en la cual se piensan sembrar los diferentes tipos de sistemas [8].

Sin embargo, el principal agente en la implementación de proyectos agroforestales en Colombia ha sido el Gobierno, tanto a nivel nacional como regional y municipal, y ha sido el responsable de convocar, contratar o ejecutar tres cuartas partes de los proyectos. En mucho menor grado participan las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las universidades. Las comunidades locales juegan un papel marginal en aspectos de liderazgo, pero son incorporadas como participantes en un 59% de los proyectos. El 88% de los proyectos aseguran haber alcanzado más del 75% de los objetivos. Salvo contadas excepciones, los proyectos no tienen programas de monitoreo y gestión de la restauración: Por lo cual se entiende que el nivel de éxito reportado solo aplica a los indicadores de ejecución, más no a los resultados a largo plazo de recuperación de los ecosistemas [3].

Aunque hubo esfuerzos pioneros desde mediado del siglo XX, el grueso de los proyectos se indicó de pequeña cobertura (1-100 hectareas) y concentrados principales en la región Andina entre los 2400 y los 3600 m de elevación. Esto obedece a que la motivación principal ha sido fragmentación de los bosques. Aunque este último fenómeno no es exclusivo de las partes más altas de los Andes, la factibilidad de revertir el uso del suelo hacia sistemas naturales es más alta por encima del cinturón de producción agrícola. Los proyectos obedecen principalmente a la necesidad de revertir el impacto de la ganadería o agricultura de larga data y en menor grado la deforestación centrados en sistemas de manglares.

Actualmente en Colombia con el fin de que la actividad ganadera contribuya a la conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, a la vez que mejore sus indicadores productivos y de rentabilidad, la Federación de Ganaderos FEDEGÁN – FNG desarrolló y gestionó junto con la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria - CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), The Nature Conservancy (TNC), y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible”. El objetivo de desarrollo del proyecto es lograr el uso sostenible de los recursos naturales en fincas ganaderas en las áreas del proyecto en Colombia mediante la adopción de sistemas silvopastoriles amigables con la biodiversidad que permitan mejorar la productividad y la conservación de la biodiversidad de importancia global y reducir la degradación de suelos. Este proyecto contribuye al logro de metas asociadas a la estrategia de “Promoción de un uso ambientalmente sostenible de los Recursos Naturales” del Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, particularmente en su objetivo de establecer núcleos regionales de arreglos silvopastoriles, el cual, a su vez, se articula con el objetivo de realizar investigación sobre modelos propios de producción y arreglos agroforestales, además de incluir un componente de investigación adaptativa [9].

III. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

El 26 de agosto del 2012, en la Casa de Piedra, de El Laguito, el complejo de mansiones de la diplomacia cubana, se firmó el documento que marcó el comienzo del proceso de paz. Ese día se cerraban seis meses de conversaciones confidenciales que habían comenzado el 23 de febrero en el mismo lugar, luego de un largo periodo de intercambio de mensajes entre la guerrilla y el gobierno, que facilitó el empresario del Valle Henry Acosta [10].

Pero fue hasta el 4 de septiembre de ese mismo año, que el Presidente de la República Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry alías 'Timochenko' comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hicieron oficial el inicio del proceso de paz mediante una intervención televisiva.

Cuatro años después en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones en Cartagena, el lunes 26 de septiembre de 2016 se realizó la firma de los acuerdos pactados en La Habana – Cuba, los cuales iban a ser refrendados por el pueblo colombiano el día 2 de octubre de 2016 por medio de un plebiscito por el Sí o el No a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC-EP. Por un estrecho margen, la mayoría de votantes dijeron No a los acuerdos. El escenario fue el siguiente: la abstención fue de un 62,57%, los votantes por el No fueron el 50,21% mientras que el Sí obtuvo un 49,78% de las votaciones.

A partir de este evento, las FARC-EP y el Estado sostuvieron el cese al fuego bilateral, y en esta ocasión gobierno, guerrilla y líderes opositores del plebiscito se sentaron en la mesa negociadora, y finalmente el jueves 24 de noviembre del mismo año 2016, se firmó el Acuerdo Final, en el teatro Colón de Bogotá, el cual se denominó Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este documento está compuesto por seis ejes:

1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.

2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz.

3. Fin del conflicto.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

6. Implementación, verificación y refrendación.

El primer punto Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral representa un verdadero desafío para el país en términos de implementación, según el acuerdo, la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, adoptando medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

La RRI cuenta con un Fondo de Tierras de distribución gratuita, con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto. Con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 1.1.1 Fondo de Tierras para la RRI (3 millones de hectáreas) y en el punto 1.1.5. Formalización masiva de la Propiedad Rural (7 millones de hectáreas), durante los próximos 12 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. (ACUERDO FINAL, 2016).

Estos diez millones de hectáreas vendrán de diferentes fuentes, dice el acuerdo, algunas de estas fuentes son: Tierras recuperadas, Tierras inexploradas, Tierras provenientes de la delimitación de las Reservas Forestales, expropiadas y donadas. Teniendo en cuenta que el objetivo de la restitución de tierras es de carácter productivo, los suelos colombianos tendrán una disminución en su capacidad para retener CO2 debido al aumento de la deforestación, la agricultura y el pastoreo, paralelo a una pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas intervenidos.

Según el acuerdo, el Gobierno Nacional, apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, es decir, áreas de reserva forestal, en la estructuración de planes para su desarrollo. En este punto se evidencia la necesidad de implementar sistemas productivos ecológica y económicamente sostenibles, que reduzcan la presión que ejerce la agricultura y la ganadería sobre los ecosistemas.

Otro punto del acuerdo que llama la atención en el acuerdo, es el 1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, donde se habla sobre incentivar diferentes formas asociativas de trabajo. Aquí existe un arma de doble filo, donde la educación ambiental juega un papel de gran importancia, las asociaciones permiten a los campesinos ser más competitivos en el mercado nacional e internacional, sin embargo, en la búsqueda de mayores rentabilidades, Colombia puede llegar a presentar en un futuro amplias zonas de monocultivos, derivadas de los incentivos a las asociaciones, es por esto que este tipo de acuerdos cooperativos deben estar regulados con un enfoque de territorio, que tenga en cuenta la vocación de la tierra y su uso sostenible.

Para lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, el acuerdo propone los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), este enfoque territorial de las comunidades rurales tendrá en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón de su pertenencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad y la vocación de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación.

Finalmente el acuerdo posee entre sus principios y ejes temáticos el uso sostenible del suelo, sin embargo a la hora de proponer los programas y planes para la reforma rural se evidencia una visión austera para introducir desde los objetivos mismos de los programas y planes, la conservación y uso sostenible del suelo.

El reto ahora es lograr que el enfoque descrito en el acuerdo se lleve a cabo, existen para Colombia grandes oportunidades para generar una economía verde desde la base de la cadena de valor, para reinventar paso a paso nuestra dinámica con el medio ambiente y la sociedad.

IV. Conclusiones.

· Mejorar la gestión de los ciclos del carbono y el nitrógeno es esencial con el fin de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la actividad forestal, la agricultura, y otros usos de la tierra. Mejorando la eficiencia de los ciclos del carbono y el nitrógeno se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la resiliencia a la variabilidad del clima, y contribuir a la seguridad alimentaria

· El manejo participativo para la gestión y uso de la tierra alienta en las personas más próximas al campo a mantener el cuidado de los recursos naturales y generan sentido de pertenencia.

· A pesar del reconocimiento del potencial que poseen tanto los bosques como los sistemas agroforestales para mejorar los ciclos del carbono y el nitrógeno, en Colombia estos sistemas siguen en periodo de prueba. El Gobierno Nacional y los Fondos Internacionales con propósitos conservacionistas, han invertido en la planificación e implementación de sistemas agroforestales en el territorio colombiano, teniendo como mayores problemáticas la sostenibilidad de los sistemas debido al incumplimiento con los incentivos prometidos a la comunidad, a la falta de acompañamiento a los proyectos, y el bajo nivel de compromiso de la comunidad habitante de las zonas.

· Los territorios degradados y su restauración ecológica se presentan como una gran oportunidad para generar empleo y reforzar la conservación de los territorios naturales.

· La educación ambiental es de vital importancia para el logro de los objetivos del enfoque territorial dentro de los acuerdos, la población beneficiaria de las tierras debe pasar por un proceso de reconciliación no solo con sus victimarios, sino con su entorno en general, reconociendo en las demás especies un valor intrínseco e invaluable (servicios ecosistémicos) para la productividad de sus predios y su calidad de vida.

Andrea Juliana Anaya Rodríguez. diciembre de 2016, Especialización en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales, U P B. Bucaramanga

VI. Referencias

[1] Relación del carbono y nitrógeno del suelo con usos y coberturas del terreno en Alcalá, Valle del Cauca Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1461/6314C331.pdf?sequence=1 [Consultado en diciembre 2016].

[2] Cambios en la estructura de la vegetación derivados de acciones de restauración ecológica en las Zonas de Amortiguamiento Biológicas y Vivero Alto. Disponible en: http://www.repsa.unam.mx/documentos/Antonio-Garces_et_al_2009_restauracion_ecologica.pdf [Consultado en diciembre de 2016]

[3] La Restauración Ecológica en Colombia. Tendencias, necesidades y oportunidades. Disponible en: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=g_kaBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=manual+restauraci%C3%B3n+ecol%C3%B3gica&ots=NeeSWqpBbS&sig=-jghCQ3rDYw6fApv_AJ9-BCR2V0#v=onepage&q=manual%20restauraci%C3%B3n%20ecol%C3%B3gica&f=false [Consultado en diciembre de 2016].

[4] El estado mundial de la agricultura y la alimentacion cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria 2016. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf [Consultado en diciembre de 2016]

[5] Plan Nacional de Restauración 2015. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/plan_nacional_restauracion/PLAN_NACIONAL_DE_RESTAURACI%C3%93N_2.pdf [Consultado en diciembre de 2016]

[6] Almacenamiento de carbono en el suelo y la biomasa arbórea en sistemas de usos de la tierra en paisajes ganaderos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Disponible en: http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/7934/Almacenamiento_de_carbono_en_el_suelo.pdf?sequence=2&isAllowed=y [Consultado en diciembre de 2016]

[7] Sistemas agroforestales. Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/Sistemas%20Agroforestales.pdf [Consultado en diciembre de 2016]

[8] Contexto Ganadero. Disponible en: http://contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/en-2019-colombia-tendria-50-mil-hectareas-de-sistemas-silvopastoriles [Consultado en diciembre de 2016]

[9] Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible de FEDEGAN. Disponible en: http://www.cipav.org.co/pdf/1.Establecimiento.y.manejo.de.SSP.pdf [Consultado en diciembre de 2016]

[10] Revista Semana. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-asi-comenzo-todo/440079-3 [Consultado en diciembre de 2016]

[11] Ideam. Disponible en : http://www.ideam.gov.co/documents/11769/222663/Presentaci%C3%B3n+final+mapa+ecosistemas.pdf/c33bef40-e727-49db-8fb7-4201cffa37af [Consultado en diciembre de 2016]

[12] Sistemas Silvopastoriles. Disponible en: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=_pYOAQAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=sistemas+silvopastoriles&ots=SXSrrREeY-&sig=8LZY1UW-cD4wMsvdhri5-sBmgZ4&redir_esc=y#v=onepage&q=sistemas%20silvopastoriles&f=false [Consultado en diciembre de 2016]

Comentarios

Publicar un comentario